当院について

習慣から睡眠を変える〜vol2睡眠状態をチェックしよう お知らせ2020.05.27

前回の投稿で身体の体内時計のズレが睡眠に影響を与え、ズレを調整してくれる大きな要因として光を浴びる重要性についてお伝えしました。

皆様、朝に光を浴びてみたでしょうか?

現在国際基準では、睡眠障害は64種類存在し大別すると7種類に分けられます。

(不眠症・睡眠関連呼吸障害群・中枢性過眠症群・概日リズム睡眠・覚醒障害群・睡眠時随伴症群・睡眠関連運動障害群・その他睡眠障害)

その中でこの様な状況下で生じる睡眠障害は、前回お伝えした体内時計のズレによるもの(概日リズム睡眠・覚醒障害群)だと考えられます。

本日は、自身の睡眠状態を実際にチェックし年代別に生じやすい症状をお伝えしていきます。

①不眠症チェック

皆さん、「寝付きが悪い・寝ている途中で目が覚める・朝はやくに目が覚めてしまう」といった症状はありませんか? もしくは今までに経験されたことはないでしょうか?

これらの症状は全て、不眠症による症状なのです。

不眠症は、大きく3つの症状に分けられます。

入眠障害:床についてから30分以上寝付けない

中途覚醒:夜中に何度も目覚める、再び眠るまで時間がかかる

早朝覚醒:予定した起床時間よりも2時間早く目が覚める

これらの症状は寝不足が連日続くと生じてきます。一夜や数日で終われば大きな問題にはなりませんが不眠症状が習慣化・慢性化されることは認知症の発症リスクを高めてしまいます。

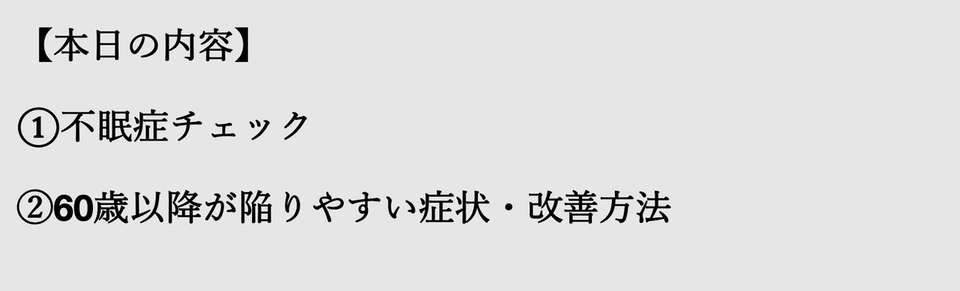

では、皆さんの不眠状態を実際にチェックして見ましょう。

今回、用いるのは不眠の自覚症状評価法で世界共通の標準的尺度であるアテネ不眠尺度(AIS)を使っていきます。

点数はいかがでしたか?

合計24点満点のうち4点未満が睡眠障害の心配はなく、6点以上は不眠症が疑われます。

②60歳以降が陥りやすい症状・改善方法

問診の中で患者さんへ睡眠状態を問うことがよくあります。

高齢患者さんから、「早く起きてしまう・朝に目が覚めてしまう」といった訴えをよくお聞きすることがあります。

皆さん、このような症状を経験されたことはないでしょうか?

昔は、よく眠れたのに…

歳を重ねると起きる時間帯が早まり睡眠時間が短くなったという方も多いかと思います。

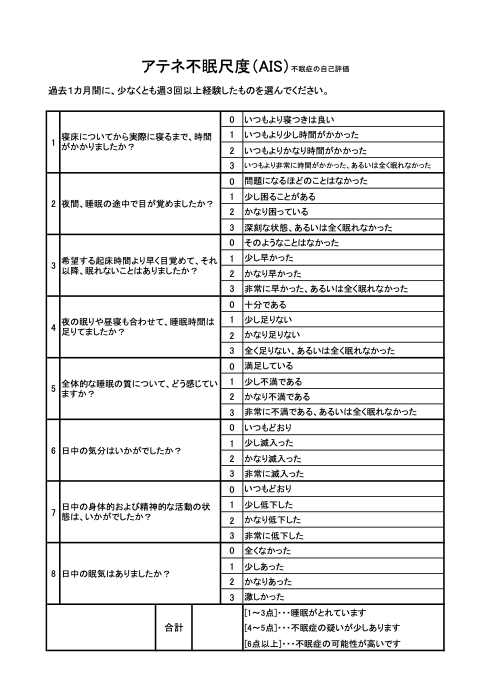

こちらは不眠症状を年代別に表したデータになります。

ご覧の通り、入眠障害では年代的な差はそれほどみられませんが中途覚醒や早朝覚醒の症状は高齢になるにつれて増加傾向にあります。

なぜ、歳を重ねるとこれら症状が出現してしまうのでしょうか?

前回お伝えした体内時計のズレによるものも関係しますが大きく2つ理由が考えられています。

一つは、基礎代謝が低下することです。

睡眠中は、身体が活発的に代謝活動しています。基礎代謝が落ちてくると睡眠を維持する力が弱くなり早く目覚めてしまいます。

もう一つは、睡眠中の脳の情報処理に関することです。

若い時ほど初体験のことが多いため睡眠中にはたくさんの情報を処理しなければなりませが年齢を重ねると経験が積まれどんな事でも今までの経験と知識で対応できるようになっていきます。

そのため、

睡眠中に情報を処理する必要がなくなることも原因の一つと考えられています。

前回お伝えしたメラトニンに関しても年齢と共に減り分泌される時間が前倒しになっていきます。

そのため、

早くに眠くなったり、就寝時間が早まる傾向があります。

睡眠の質を高めるには、

メラトニン分泌時間を遅らせることが鍵になります!!

どうすれば、分泌時間を遅らせることができるのでしょうか?

一般的な改善方法をご紹介いたします。

・夕方に適度な運動をする

・寝る時間の60〜90分前に入浴を済ませ深部体温の勾配を調整する

・就寝前にマッサージをする

・夕方以降に光を浴びる

これらの方法はすぐに実践できるものなので自分にあった方法を継続してみて下さい。

次回は、就寝前ルーティン・就寝前のマッサージ方法をご紹介していきます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

<参考文献>

・熟睡の習慣/西野清治

・高齢者の睡眠を守る/井上雄一

・あなたの人生を変える睡眠の法則/菅原洋平

習慣から睡眠を変える〜Vol 1 睡眠の質が変わる朝の過ごし方 お知らせ2020.05.27

学校の臨時休校、在宅勤務が続き今までとは違う生活スタイルを余儀なくされ様々な息苦しさを感じているかと思います。

自分や家族が感染しないように常に気を張っている…という状況が続いているかと思います。

このような初めて経験する環境下で生活していると心身ともに不安な気持ちになりがちで健全なメンタルを保つことがむずかしくなります。

最近では、

感染予防や免疫力UP方法などの記事や特集も組まれ健康への意識・関心が日に日に増しているかと思います。

今後、我々が”自身で健康予防・防止”を行っていかなければなりません。

最近、通院されている患者さんから

「寝付きが悪い、眠りが浅い、夜中目が覚める、昼間眠気に襲われる」など

睡眠に対する悩みの声をよくお聞きします。

皆さん、

長期自粛生活を余儀なくされると生活リズムの乱れや就寝時間のズレは生じていないでしょうか?

これらの症状が続くと睡眠障害・自律神経症状・免疫力低下を引き起こす場合があります。

本日から数回にわたり睡眠に関する知識・情報を投稿していきたいと思います。

国民調査によると、

日本人の睡眠平均時間はおおそそ7時間前後と言われ、”5人に1人”は睡眠に何らかの問題を抱えていると言われています。

これだけ多くの割合の国民が抱えている問題の多くは解明されていません…

ここで睡眠の役割を確認しておきましょう。

睡眠の役割には大きく5つあります。

・脳と体に休息を与える

・ホルモンバランスや自律神経を整える

・記憶を処理して定着させる

・免疫力を上げて病気を遠ざける

・脳の老廃物を除去する

睡眠がとれていないと心身ともに大きな影響を与えます。

これまでに寝室環境を整えたり、食事や運動など様々な方法を試してみた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、様々な方法があるためその人にとって合う・合わないがあるかと思います。

様々な情報が散見される中で正確な知識を把握し、自分に合った方法を模索することが睡眠の質を高めるために必要不可欠になります。

①朝光を浴びる重要性〜体内時計

私たちの祖先であるホモサピエンスは、日の出とともに起き、日の入りとともに眠る生活をしていました。

かつての人類は、太陽の日差しの中でリズムを形成しながら生活していたのです。

こうした環境で何十万年も暮らしてきたからこそ私たちの身体には日中、太陽の光を浴び、夜は薄暗い中で過ごすことが身体にとって最高の状態で働いてくれるようにできています。

ご周知の通り人間は地球の自転周期に合わせて24時間サイクルで生活をしています。

人間の身体には概日リズムという24.2時間周期ではたらく睡眠・血圧・ホルモン調整など行う機能が司っています。

これらは、日々の生活の中で両者のサイクルにズレが生じていきます。

ズレが積み重なると先述したような症状が出現し、睡眠へ影響を与えます。

この概日リズムを人間は、脳と身体の中にある体内時計で感知しており、さまざまな方法で体内時計をリセットすることができます。

リセット方法には

朝食をとること、仕事・学校にいくこと、朝運動することなどがありますが最も効果的な方法が朝に光(特に日照)を、瞳の網膜に入れることです。

朝一番に網膜に入った光が、体内時計をリセットしてくれる仕組みは昔から変わりません。

体内時計をリセットするには、2500ルクス以上の光を浴びるとリセットされると言われています。

曇りや雨の日でも約1万ルクス程度の明るさがあるので体内時計は十分にリセットされます。

コロナウイルスの影響から学校の臨時休校、在宅勤務といった今までとは違う生活スタイルを余儀なくされていると次第に体内時計のズレが生じやすくなります。

ぜひ、皆様も朝起きたらカーテンを開けて陽ざしを浴びましょう!!

②眠りホルモン『メラトニン』を阻害する人工光

体内時計の調整には、ホルモンも関係していますが光との関係で重要な役割を担うホルモンの一つにメラトニンがあります。

メラトニンは眠りを促すホルモンとも呼ばれ、通常夜間に分泌されます。

分泌されると体温が下がり、眠くなります。

メラトニンは、光刺激をうけると分泌を抑制する特性があります。

本来、

強い光を浴びるはずのない夜間に光を浴びる生活をすることはメラトニン合成を阻害し、眠くなるべき時間に覚醒状態が続いてしまいやすいのです。

そのため、就寝前や夜遅くまで明るい環境でパソコンやスマホを使用することは体内時計のズレを生む要因にもなるため減らしていく必要があるのです。

しかし、必ずしも就寝前に人工光を浴びることが睡眠の妨げになるとは言い切れません。

夜遅くまでディスプレイを操作していることで視覚と脳が活動し続け、脳の過緊張状態がほぐれないといった理由もあります。

逆に言うと、昼間ボーッとしている時には、人工光を浴びることで脳の覚醒度を高めることもできるのです。

つまり大切なことは、

光を浴びる”時間・タイミング”なのです!!

太陽光を浴びる機会が減り、不規則な生活になりがちな今だからこそ、自身のケアに目を向け良質な睡眠を手にしてください。

本日、ご紹介したことは簡単なことばかりなので、明日から試してみてください。

次回は、不眠症について・年代別に陥りやすい症状と改善方法をご紹介していきます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

<参考図書>

・熟睡の習慣/西野清治

・高齢者の睡眠を守る/井上雄一

・あなたの人生を変える睡眠の法則/菅原洋平

新しいページが完成しました。【みつわの感染対策・APS一般ページ】 2020.05.26

皆さまに安心して受診いただけるように、みつわ整形外科クリニックで行っている感染対策をホームページ上に公開いたしました。

https://www.mitsuwa.clinic/about/infectious-disease-measures/

消毒液の設置やキャッシュレス決済等について掲載しております。

詳しくはページ内をご確認ください。

また、当院で行っているAPS治療(変形性膝関節症の再生医療)についてもよりわかりやすくお伝え出来るようにページをリニューアルしました。

https://www.mitsuwa.clinic/disease/aps/

実際に治療を受けた方のアンケートなども掲載しております。

詳しくはページ内をご確認ください。

新型コロナウイルスの対策 ~飛沫感染防止対策 アクリル板設置 ~ 2020.04.28

【飛沫感染防止対策】

みつわ整形外科クリニックでは1階受付窓口にアクリル板を設置して飛沫感染防止対策を行っております。

また、入口にはゴム手袋も常備しており希望される方に対してはご使用いただいております。

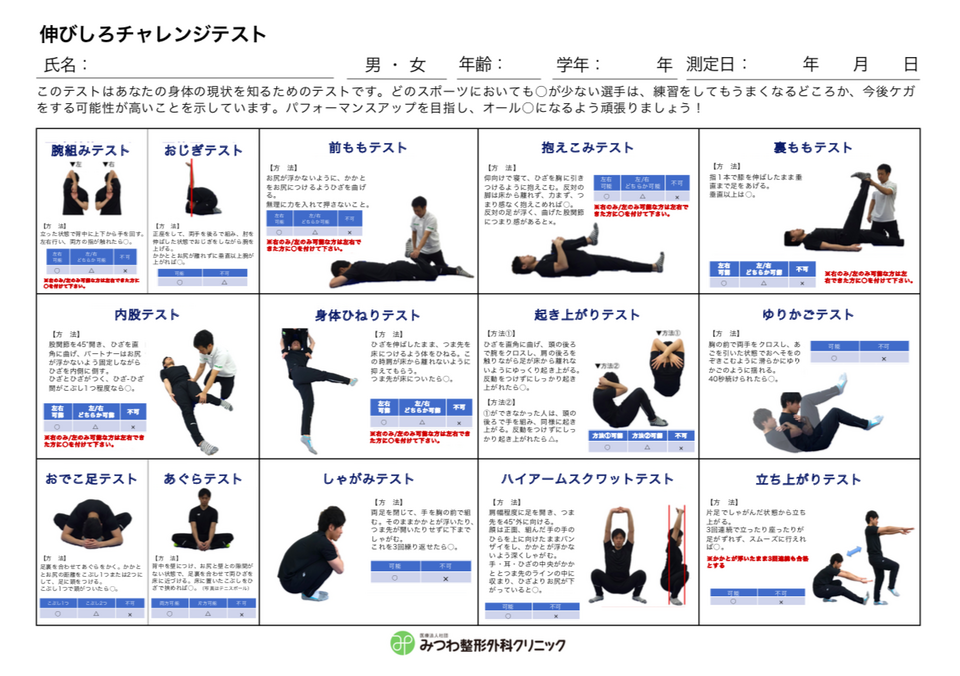

伸び代チャレンジテスト 2020.04.24

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おうち時間を使って身体チェック

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自宅に長くいるこの機会に

お子さん<自分自身>の身体の状態をチェックして見ませんか。

当院でも多くの選手に行うテストも含まれます。そのご紹介をします。

今回の運動テストを行う事で

・身体の硬さ

・身体の弱さ

・身体の左右差

・身体のバランス能力

を知ることができます。

お子さん<自分自身>の問題がわかる事で、お子さんにあった運動(ストレッチなど)を行うことにつながります。

ぜひ行って見てください。

伸び代チャレンジテストの説明についてはこちらにアクセス下さい。

行う際の注意点

⑴周囲に物がなく安全な場所で行う

⑵痛みのない範囲で行う

⑶痛みのある部位は行わない

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分の問題がわかったら、運動しよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

身体全体のストレッチやトレーニング方法をYouTubeに投稿して行きます。

この機会にみつわ整形外科からの今後の発信を利用し、自宅で自身の身体を見直す機会を作りませんか?

チャンネル登録はこちらから↓

https://www.youtube.com/channel/UCPIJqbR1U8kexc6crKfme-g/featured

整形外科疾患でお困りの方はお気軽に問い合わせください。

011-816-3200

新型コロナウイルスの対策~接触感染防止対策 ~ 2020.04.13

北海道・札幌市の緊急共同宣言を受けて、4月13日(月)より当院では接触感染防止対策として

玄関横に手指消毒剤設置・ゴム手袋の設置を行っております。希望される方はご使用ください。

また、接触感染防止の観点より院内の待合室に設置している雑誌などはすべて撤去しております。

当院のパンフレットや担当医表なども撤去しておりますが、持ち帰り可能な資料はお渡しすることが出来ますのでスタッフまでお声がけください。

また、当院の自動ドアにセンサーをつけてボタンに触れることなくドアの開閉ができるように対応いたしました。

新型コロナウイルスの対策~動画紹介第5弾 ”目ほぐし” ~ を更新しております 2020.04.13

5.〝目〝をほぐす。

自律神経のバランスを整えるための運動をご紹介致します。

コロナウイルスの感染拡大が進み外出頻度も減り、室内で過ごす時間が多くなっていると思います。

また、会社によっては在宅勤務を余儀なくされている方もいらっしゃると思います。

そのため

日頃に比べテレビ、電子機器(スマホ・パソコン)の使用時間が長くなっていると思います。

皆さんご周知の通り、

電子機器画面の光は自律神経に刺激を与え、長時間の使用は目に影響を与えます。

目を酷使すると

血流が悪くなり、目を動かす筋肉が硬くなりやすく目の疲れ、不眠、吐き気、後頭部のハリなどに繋がります。

前回の投稿で首回りのハリが呼吸に影響を及ぼす場合があるとお伝えしました。

目を酷使しすぎると呼吸の乱れにもつながる場合があります。

そのため、

目は呼吸と自律神経を整えるために、ほぐしておきたい重要なポイントです。

<ポイント>

❶ 目頭(目の内側)と鼻の付け根の間にあるくぼみを人差しか中指で優しくおさえます。

*目を抑える程度。

*5〜10秒ほどかけておす。

❷指の腹で優しく皮膚をおさえ、円を描くようにほぐします。

*10秒ほどかけて優しくほぐす。

*目まわりが温まる程度する。

<注意>

痛みがある場合は控える

呼吸は止めずに行う

今回の目ほぐしは、深呼吸をより効果的に行えるだけでなく眼精疲労など様々な効果が期待できます。

場所を選ばずに行える方法にですので、日頃目をほぐす習慣をつけてみてはいかがでしょうか。

寝る前、勤務の合間、休憩時間などにもおすすめです。

新型コロナウイルスの対策~動画紹介第4弾 ”耳ほぐし” ~ を更新しております 2020.04.06

4.〝耳〝をほぐす。

〝マスクをつけているから耳が痛い〟と言われる機会が多い印象を受けます。

耳まわりが硬くなると

前側の首のハリ、後頭部のハリ、目の疲れ、呼吸に影響を及ぼす場合があります。

前回もお伝えしたように、首の動きが悪くなると呼吸に影響を与えます。

そのため、

耳は呼吸と自律神経を整えるために、ほぐしておきたい重要なポイントです。

最近番組でも取り上げられている

自律神経も耳の近くにあると言われています。

また、耳をほぐすことで

首の動きの影響以外にも、

1.頭がすっきりする

2.目の疲れがとれる

3.身体が温まる

といった、効果もあります。

<方法とポイント>

❶人差し指と中指を開き耳を挟み、上下に動かしたり、回したりします。

*痛みがない程度で気持ちよくほぐす。

❷耳たぶを上下、前後、横に伸ばします。

*5〜10秒ほどかけて優しく引っ張る。

*耳まわりが温まる程度行う。

<注意>

痛みがある場合は控える

呼吸は止めずに行う

今回の耳ほぐしは、深呼吸をより効果的に行えるだけでなく、様々な効果が期待できます。

場所を選ばずに行える方法ですので、日頃耳をほぐす習慣をつけてみてはいかがでしょうか。

寝る前などにもおすすめです。

新型コロナウイルスの対策 ~換気による3密の解消 ~ 2020.04.06

【換気の大切さ】

みつわ整形外科クリニックでは1日数回各フロアの換気を行い「密閉空間で換気が悪い」という、いわゆる"3密"の解消に取り組んでいます。

新型コロナウイルスの対策~動画紹介第3弾 ”脇腹ほぐし” ~ を更新しております 2020.03.31

3.〝脇腹〝をほぐす。

前回の投稿に続き、

自律神経を整えるための一つの手段として〝深呼吸〟をより効果的に行うための運動をご紹介致します。

肋骨は皆様がご周知されている様に、バケツの柄の様な形になっています。

そのため、前側だけでなく横側や後側もほぐす事が重要になります。

今回のご紹介する運動も場所を選ばずに行える方法になります。

また、ご紹介する運動を行う事で身体を捻るのが苦手な方も捻りやすいといった効果が継続する事で出てきます。

<ポイント>

❶左脇腹に動画の様にクッションを挟み、抑えた側に身体を傾けます。

❷クッションで脇腹を抑えた状態で、呼吸に合わせて身体をさらに傾けていきます。

*バランスを崩さない程度に体を傾ける

*深呼吸3〜5回程度

❸上記の❶と❷を右側でも行う。

<注意>

痛みがある場合は控える

呼吸は止めずに行う

今回の運動は深呼吸をより効果的に行えるだけでなく、身体を捻る角度を大きくする事や姿勢をよくするための運動にもなりますので、ぜひ無理のない範囲でお試し下さい。

CONTACT

-

お電話での

お問い合わせ011-816-3200受付時間 月曜〜金曜 診療時間内

- メールでのお問い合わせ