当院について

5分で分かる腰痛コラム 〜Vol.2腰痛を引き起こす悪い生活習慣 2020.08.07

前回の投稿では、腰痛を引き起こす原因と対処法についてお伝えしました。日常生活の中で即実践出来るものとして生活習慣の改善が挙げられます。

今回のコラムでは、腰痛と生活習慣の関連性についてお話をしていきます。

最近、生活習慣病というワードをよく耳にするかと思います。これらはいわゆる『健康的ではない生活習慣』が関係してきています。例えば、食生活や睡眠や運動などが挙げられます。

当然ではありますが、腰痛と『健康的ではない生活習慣』は深い結びつきがあるのです。

腰痛を改善する生活習慣を詳しくご紹介していきます。

①背中が硬い人は睡眠の質が悪いかも!?

当院で掲載している睡眠コラムでも説明しているように睡眠は自律神経との関連性が高いとされています。自律神経は背骨に沿って背中から腰にかけてあります。自律神経が乱れている人はその部分(背中〜腰)が固くなりやすいのです。

ということは睡眠が乱れている人は背中や腰が硬くなりやすいということに繋がります。

睡眠コラムはこちらから⬇️

https://www.mitsuwa.clinic/information/2020/05/27-090842.html

最初のコラムで話したように腰痛には姿勢の影響が関係してくるのですが、背中に硬さがある場合は姿勢が悪くなります。

また、睡眠と痛みについても深い関係性があります。

睡眠不足があると痛みに過敏になりやすいというデータがあります。普段なら痛みとは感じないものまで痛みに感じてしまうので短い時間のデスクワークや軽作業でも腰痛を感じる場合は睡眠が関係している可能性もあります。

当院では、問診にて睡眠の状態をお聞きし症状との関連性を考え解決方法などをご紹介する場合もございます。

ストレッチで背中の硬さが取れない人は睡眠の質を改善すると良いかもしれません!

②運動は1回2分で大丈夫!?

運動は大事!とよく言われます。

ですが運動が好きな人ならば苦ではないですが、苦手・嫌いな人では苦痛な時間になりますよね。ですがそんな運動嫌いの方の為に必要な運動時間とどんな運動をしたら良いのかをご紹介いたします。

結論から述べると長時間座った後は必ず2分間の運動を行いましょう。

同じ姿勢が長い時間続く事で体は硬くなりやすいです。それをほぐすための運動です。

2分間の運動は何をどんなものを行えば良いのかは動画にて今後のコラムにて動画にてご紹介致します。

時間がある場合は20分程度の有酸素運動を行うことも効果的です!

③糖質を摂り過ぎると腰の筋肉は脂肪に変わる!?

普段あまり気にしないかもしれませんが日頃食べているものが腰痛を引き起こしている可能性があります。

腰痛で重要なのは腰の筋肉であるというのは想像がつくと思います。その腰の筋肉が脂肪に置き換わっている可能性があるのです。いわゆる霜降り肉になっているというイメージです。

そしてその原因は糖質にあります。

ダイエットの中でも糖質は悪いものであるとされていますが、実は腰痛にも悪影響を及ぼすのです。

糖質を摂ることによって腰の筋肉(脊柱起立筋)が脂肪になり、筋肉として働かなくなり腰を支えることが出来なくなっていき、腰に不安定が生じることで腰痛を引き起こすのです。しかも1度脂肪になってしまうと元に戻すことは非常に大変です。

生活習慣として、糖質の多いお米や小麦の量を減らすことやお菓子やジュース類の摂取を控える事が重要になります。

反対に糖質の少ないものとして肉類、魚介類、卵、油脂類、大豆、きのこ類、海藻類の摂取する量を増やしながら1日の食事を摂取してみて下さい!

まとめ

生活習慣の中での食事、運動、睡眠は腰痛と深い関わりがあります。これらを変えて生活するだけでもあなたの腰痛が改善していくかもしれません。

ですが、生活習慣に加えて座りの姿勢の影響というものは重要になります。

次のコラムでは『本当に正しい座り姿勢』という内容をご紹介致します。

最後までお読み頂きありがとうございました。

<参考文献>

・Sigrid.One night of total sleep deprivation promotes a state of generalized hyperalgesia: a surrogate pain model to study the relationship of insomnia and pain.2013. Sep;154(9):1613-21.

・https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/

・清水泰行.「糖質過剰」症候群.あらゆる病に共通する原因

5分で分かる腰痛コラム 〜Vol.1デスクワークで腰痛が起きるホントの理由 2020.07.31

コロナウイルスの影響により、自宅で仕事をする事が多くなった方や、普段よりも運動不足になっている方が多いと思います。

ニュースを見ていても世間の悩みとして座り時間が多くなった事での体の不調が問題になっています。

そんな体の不調の中でも特に多いのが腰痛です。

普段からデスクワークにて腰痛を抱えてる方はもちろんコロナウイルスの影響によりテレワークになり座位時間が長くなった事で今まで感じなかった腰痛を抱えている人が増えています。

全5回に分けて腰痛のコラムとしてお伝えしていきます。

・デスクワークで腰痛が起きるホントの理由

・腰痛を引き起こしやすい悪い生活習慣

・整形外科がオススメする『腰に良い姿勢』

・良い姿勢をとる為のストレッチ

・腰痛に対するウソ、ホント!

この記事はこんな方にオススメです。

✅仕事で長く座っている事が多い

✅座る姿勢が悪い(人から悪いと言われる)

✅長く座っている事で腰痛がある

✅座っている所から立ち上がるときに腰痛がある

①デスクワーク腰痛が起きるホントの理由

原因は2つあります。

1つ目は座りすぎである事。2つ目は座りの姿勢が悪い事です。

詳しく解説します。

腰痛は日本人の8割が経験するとされています。読者の中にも今まで腰痛を感じた事がある人も多いのでは無いでしょうか。

その中でもデスクワークなどの労働をしている人では、9割近くが腰痛を感じながら仕事をしているとされています。人によっては、10時間近くも座っている人もいるくらいなので、1日の半分近くを座って過ごしていることになります。

腰痛を抱えながら仕事をする事で効率が悪くなり、いつも以上に座り時間が長くなったり精神的なストレスが加わり痛みが増えるような悪循環になる可能性があります。

では、なぜ長い時間座る事で腰痛に繋がるのでしょう。

デスクワークでは、同じ姿勢で何時間も集中する事が強いられます。同じ姿勢を続ける事で血流が悪くなり筋肉が硬くなります。硬くなった筋肉は時間が経つと痛みを出すようになります。

更に硬くなった筋肉は姿勢をどんどん悪くしていき、どんどん痛みが増えてくるという事に繋がります。

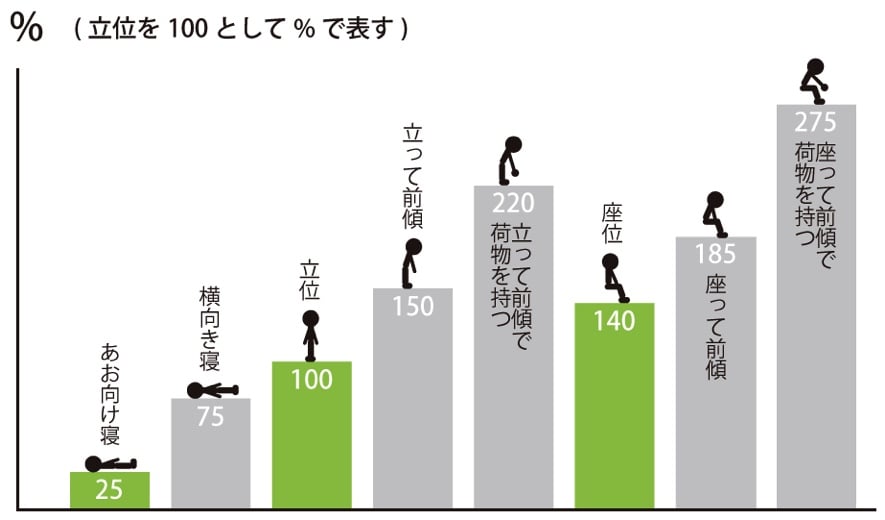

実際に座っている時の腰にどれだけの負担が掛かっているのかを見てみましょう!

立っている状態の椎間板に掛かる圧を100%としたグラフです。

実は立っているよりも座っている方が腰の負担が大きいのです!

座り姿勢と立位姿勢を比較すると1.4倍も負担が増えていることになります。更に座った状態で前傾するとその負担は185%(約1.9倍)まで増えるのです。座って前傾する姿勢はデスクワークにてパソコンを見るために前のめりになっている姿勢になります。

椎間板に負担が掛かるとその周りの筋肉も同じように負担が増えていき、腰痛を引き起こします。

硬くなった筋肉もしっかりとした睡眠や運動、栄養が取れていれば柔らかくなるのですが生活習慣が乱れている事により回復せずまた硬くなってしまうという悪いサイクルになってしまうのです。

②腰痛解消するための方法

では、デスクワークにて腰痛を改善するにはどうしたらいいのでしょうか

解決方法をご紹介します。

・座る姿勢をこまめに変えること

・良い姿勢で座ること

ですが、姿勢を変えるという事は意識していても難しい部分があります。

詳しい事はコラムの第3、4弾にて解説していきます。

今日から実践出来る内容として

生活習慣を変えることが挙げられます。

次のコラムでは腰痛を引き起こす悪い生活習慣をお伝えします。

最後までお読み頂きありがとうございました。

<参考図書>

・日本の腰痛 誤診確率80%

・The load on lumbar disks in different positions of the body.Nachemson A:Clin Orthop Relat Res.1966 Mar-Apr;45:107-22

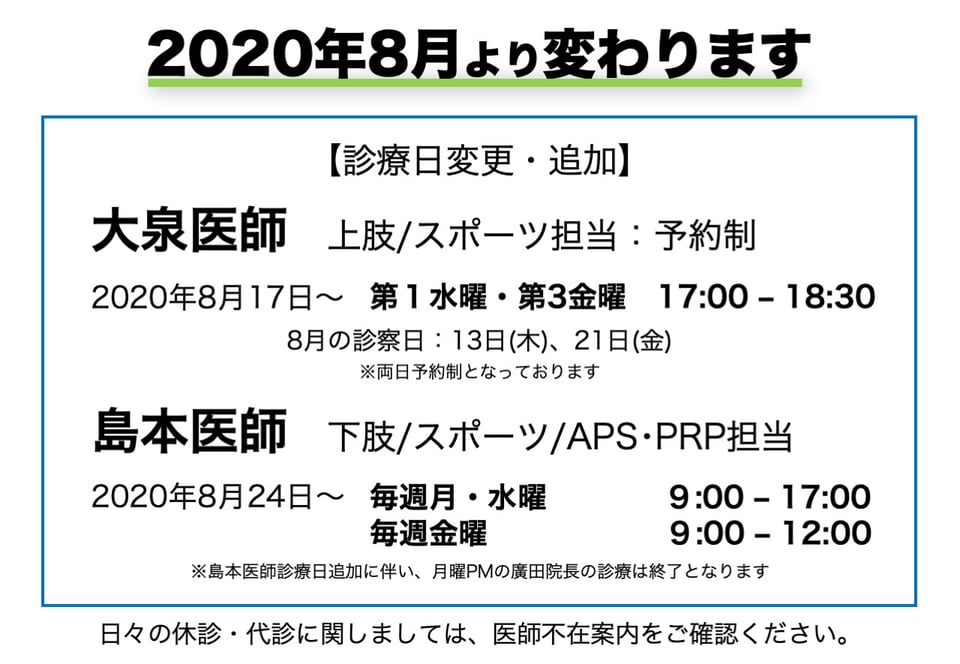

外来診療日の変更について お知らせ2020.07.31

2020.8.17より、大泉医師の診療日が変更となります。

また、2020.8.24より、島本医師の診療日が増えます。膝の痛みでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

島本医師の診療日追加に伴い、毎週月曜日PMの廣田院長の診療が休診となります。ご不便おかけいたしますがご了承くださいますようよろしくお願い致します。

7.31現在の担当医表はこちらをご覧ください。

https://www.mitsuwa.clinic/treatment/consultation-hours/

知っておきたい!スポーツ現場で使える熱中症予防マニュアル お知らせ2020.07.20

7月に入り部活動も再開され、練習量も少しづつ上がってきていると思います。

報道でも暑い夏になると予想される中、特に今年はCOVID-19(コロナウィルス)が蔓延したことにより

自粛期間によって活動制限されていたことやマスク着用による熱のこもり、喉の渇きを感じにくいなどがあり熱中症のリスクが高まります。

そこでスポーツ活動を安全に行う行政・各スポーツ団体が作成したガイドライン等をまとめ当院オリジナルの「スポーツ現場で使える熱中症予防マニュアル」を作成いたしました。

是非、この情報を各部活(クラブ)のスタッフ、選手と共有していただき、安全にスポーツを再開するための参考にしていただけたらと思います。

2020.07.01

習慣から睡眠を変える〜Vol5学生編 お知らせ2020.06.24

前回の投稿でご紹介した仮眠、眠気の対処方法は実践してみたでしょうか?

今回は、睡眠と記憶について、アスリートの睡眠チェックについてご紹介します。

①眠ることで脳が整理される

学生さんの中には、テスト前日に「一夜漬けをする」「徹夜をする」といった経験をされたことがあるのではないでしょうか?

睡眠を削って勉強をした者が結果を出せるという誤った認識はないでしょうか。

このような精神論は、さまざまな実験や統計によってすでに実証されています。

ある研究では、

夕方に学習して知識を習得したり、身体で覚える技能を学んだ後に、

睡眠をとるグループと睡眠をとらずにそのまま起きているグループに分け、翌日に記憶の定着度を見る実験をおこなったところ、睡眠をとるグループが確実に覚えていたとの実証もあります。

特に、

身体で覚える技能に関する記憶は、睡眠をとることでよりしっかり定着、強化されます。

たとえ一夜漬けをするにしても、

徹夜をするのではなくて、覚えてからできるかぎり眠ることが大事になります。

近年、睡眠時に記憶が整理されていることもわかってきました。

勉強などで脳を活発に使えば使うほど、アミロイドβやタンパク質の老廃物が蓄積されます。

脳には、リンパ系が通っていないため、代わりに脳脊髄液によって老廃物を洗い流しています。

これは、睡眠中に活性化していることが判明しています。

起きているときにも老廃物の除去は行われていますが、眠っている時の方が、4〜10倍活発に行われています。

つまり、

睡眠が不足すると、脳での老廃物が処理されずアミロイドβなどの老廃物が沈着し、アルツハイマー病などの認知症や神経疾患のリスクが上がることもわかっています。

これは、高齢になっていきなり生じるものでもなく、若い時の睡眠不足によって老廃物の沈着が多ければ、それだけリスクが高まります。

睡眠不足のツケはなくしていきましょう!!

②アスリートの睡眠チェック

アスリートが適切な睡眠の質と量を確保することは、

パフォーマンスアップや心身のリカバリーに重要な影響を与え、怪我のリスクを減らすと言われています。

部活動やチームとして、睡眠管理を戦略的に行なっているチームもあるかと思います。

睡眠不足には、意識的・無意識的な行動が影響します。

意識的な行動とは、「練習を夜遅くまで行った」「ミーティングを夜遅くまで行った」などで睡眠時間を減らすことになった場合をいいます。

無意識的な行動には、不眠症のように「寝ようとしてもうまく眠れない」ときに起こります。

このように、無意識的に睡眠をコントロールできない場合にはストレスや不安など心身的な問題が影響します。

特に、眠れない夜や過度なトレーニング後に現れます。

また、眠れないかもしれないと感じつつベッドに入ることも、不眠症の悪循環を招くことになります。

これらは、ライフスタイルや習慣を変えることで改善させることができます。

解決策には、睡眠に関連した戦略を立てることが重要になります。

以下は、アスリート睡眠チェックです。

<アスリート睡眠チェック>

1.激しいトレーニングは午後6時前に設定する

2.いつもの睡眠スケジュールを維持する

・寝る時間と起きる時間をいつも同じに設定する

・睡眠不足を補うために昼すぎに30分の昼寝をする

3.飲食は正しく摂取する

・夜の大食いは控える

・昼食後はカフェインを避ける

・アルコールを飲むのは避ける

4.就寝時にリラックスする手順をつくる

・テレビやスマホ、パソコンなどの電子機器を消す

・寝る前にシャワーを浴びる

・睡眠のために自分の寝具を用意する

5.寝る部屋を心地よい状態にする

・騒音を減らす

・部屋を暗く、涼しく保つ

・ベッドが快適かを確かめる

6.不安やストレスを対処する

7.睡眠にもどるための基本的な方法を活用する

・リラックスした姿勢のままでいる

・目的は睡眠ではなく、リラックスすること

睡眠に問題があると感じた場合は確認してみて下さい。

アスリートの睡眠を改善するための一助になれば幸いです。

ぜひ明日から試してみてください。

次回は、

デスクワークでの時間が多く腰痛に悩む方へ『5分で分かる腰痛改善法』

良い姿勢の話からストレッチの話まで分かりやすい内容になっています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

<参考文献>

・熟睡の習慣/西野清治

・高齢者の睡眠を守る/井上雄一

・SLEEP/ショーン・スティーブンソン

・リカバリーの科学スポーツパフォーマンス向上のための最新情報/Christophe Hausswirth

WAON・Edy・クレジットカード等が利用できるようになります。6月23日(火)より 2020.06.22

【みつわ整形外科クリニックでWAON・Edy・クレジットカード等が利用できるようになります】

電子マネー:WAON、Edy、ID

交通系電子マネーQRコード:PayPay、LINE Pay

クレジットカード:VISA、JCB、AEON、AMERICAN EXPRESS、MasterCard、Diners Club、DISCOVER

スポーツ再開のためのローカルルール ~みんなで感染拡大を防ごう〜 お知らせ2020.06.12

COVID-19(コロナウィルス)が蔓延し、人々の生活や経済に大きな影響を及ぼしていますが、少しずつ以前の日常生活に戻りつつあります。学校生活も再開となり、週明けから分散登校も終わり、部活動(スポーツ)も始まることと思います。しかし、スポーツは多くの人が集まり、濃厚接触しながら活動します。そのため、感染者を増やしてしまう危険があります。安全に再開するためには知識を得ること、情報を共有する必要があります。

そこで、スポーツ活動の安全な再会に向けてのガイドラインを、行政、各スポーツ団体が作成したガイドライン等をまとめ、当院オリジナルの「スポーツ再開のためのローカルルール」を作成いたしました。

安全にスポーツ再開するためには、再開を想定した準備が必要です。

是非、この情報を各部活(クラブ)のスタッフ、選手と共有していただき、安全にスポーツを再開するための参考にしていただけたらと思います。

こちらの「ローカルルール」「ヘルスチェックシート」はホームページよりダウンロードしてご利用下さい。

習慣から睡眠を変える〜Vol4ビジネスパーソン実践編 お知らせ2020.06.10

前回の投稿で紹介した就寝前マッサージは実践してみたでしょうか?

今回は、仕事をしている方に必見の情報をご紹介します。

仕事をしている方の多くに昼食後に「眠気が生じる」という経験をされたことはないでしょうか?

勤務形態によっては会議や打ち合わせが外せない方もいらっしゃるかと思います。

この眠気が生じている場合には、睡眠を見直す必要があります。

どのように対処し、向き合っていくかで仕事能率や睡眠の質を変えることができます。

①仮眠は必要か?

最近、あちこちで昼寝を推奨しているところが増えてきており、昼寝が見直されているのをご存知でしょうか?

これは睡眠負債の影響が考えられています。

本来、夜に十分な睡眠が取れていれば、昼寝をする必要がないのですが社会全体に慢性的な睡眠不足の人の割合が増えてきたからです。

さらに、全国的に自粛宣言が解除されこれまでの勤務形態に変わったことにより体内時計のズレ(概日リズムのズレ)による影響も懸念されます。

ある研究で仮眠をとった後の脳波や認知機能などを調べたところパフォーマンスが上がることが実証されてから昼寝が積極的に推奨されるようになってきたのです。

仮眠を摂ることで、

睡眠不足の根本解決になるわけではありませんが、対症療法的に睡眠の不足分を補おうということでもあります。

アメリカでは、短時間の仮眠でパフォーマンスの効率を上げることを「パワーナップ」と呼び大手企業で積極的に取り入れられています。

日本でも、一部の学校や企業で短時間の昼寝を導入したところ、

・午後の授業や仕事に取り組む姿勢が前向きになった

・成績が上がった

ということが実証されています。

厚生労働省の主導する「健康づくりのための睡眠指針2014」のなかにも昼寝についての言及があり、

「午後3時以前で、30分以内の短時間が望ましい」と言われています。

しかし、

昼寝を30分以上とってしまうことのデメリットもあります…

・深い眠りに入ってしまい、起きたときの睡眠慣性が出てしまいやすい

・夕方にかけて長く寝てしまうと、睡眠圧が下がり、就寝時間が遅くなりやすいこと

・夜の睡眠で最初に深い睡眠サイクルが出にくくなること

さらに、昼寝と認知症発症リスクの研究においては興味深い結果が実証されています。

・「30分未満の昼寝」をする人は「昼寝の習慣がない」人に比べて、

認知症発症リスクが約1/7であった。

しかし、

・「1時間以上昼寝」をする人は「昼寝の習慣がない」人に比べて、

症発症リスクが2倍も高かったのです。

これらの要素を踏まえると仮眠をとるなら20分程度とするのが推奨されます。

あくまでも脳の疲れをひと休みさせるための仮眠であり、長く寝ないことがポイントです。

眠気や疲れが生じている場合は積極的に仮眠を取り入れて午後の仕事の能率アップを図ってみてはいかがでしょうか?

②眠気の対処方法

昼食後の午後2時ごろに「どうもやる気が低下する」「眠気が出てくる」このような経験をされたことはないでしょうか?

これは、アフタヌーンディップという現象です。

昼食を摂って満腹になることで、脳への血流が減るからといわれていますが、これは体内リズムの問題ともいえます。

昼食の有無に限らず、この時間帯は、覚醒度が低下しやすい時間帯なのです。

ですが、

昼食を食べすぎると、満腹感から気だるさが出て、意欲が低滅しやすいのは確かです。

ランチは、適度な量(腹八分目)にすることをオススメします。

この、アフタヌーンディップの対処法には、

覚醒系の神経伝達物質が活発になるように働きかけることが鍵になります。

以下の方法がオススメです。

・ものをよく「噛む」ことで脳を活性化させる

・カフェインを摂取する

カフェインには、動物の体内では構成できない植物由来の覚醒を促す物質でD N A

などの核酸成分でもあり、眠気を促すアデノシンという物質の作用に対抗します。

身体の深部体温を高める方が活動量を上げられるため、

昼食後にHotコーヒーを摂ることをオススメします。

ですが、

カフェインの摂取方法に応じては、睡眠に大きな影響を与えることは皆様もご周知かと思います。

就寝6時間前に摂った段階で睡眠が阻害されることが明らかになっています。

さらに、血中カフェイン濃度は半分になるまで約4時間かかるとも言われています。

そのため、夕方にコーヒーを飲みたくなった場合は、カフェインが入っていないディカフェがおすすめです。

ぜひ明日から試してみてください。

次回は、睡眠と認知機能について、アスリート必見睡眠方法をご紹介していきます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

<参考文献>

・熟睡の習慣/西野清治

・高齢者の睡眠を守る/井上雄一

・SLEEP/ショーン・スティーブンソン

習慣から睡眠を変える〜Vol3就寝前ルーティン お知らせ2020.05.27

前回の投稿で自身の睡眠状態を確認していただきました。さらに改善方法の一つとして就寝前のマッサージが大切になることもご紹介いたしました。

本日は、就寝前ルーティンのご紹介・就寝前のマッサージについて掘り下げてお伝えしていきます。

①マッサージは睡眠に効く

前回の投稿で就寝前のマッサージが体内時計を調節する役割があることをお伝えしました。

皆様もこれまでに誰かにマッサージをされ心地良くなったり、眠くなった経験があるのではないでしょうか?

マッサージには、交感神経を鎮め副交感神経の働きを活発にする役割があります。

ご周知の通り眠くなる時には、交感神経から副交感神経に切り替わります。眠りにつき3時間は副交感神経が優位となり、朝方にかけて交感神経が高く働くようになっています。

そのため、就寝前には交感神経から副交感神経にスイッチを切り替える必要があるのです。

マッサージには他にもメリットが存在し

・血圧の正常化

・炎症性サイトカイニンの減少

・痛みや可動性の改善

・消化・排泄機能向上

・ストレスホルモン減少

などの作用もあります。

また、身体が休息状態にあるとき深い睡眠時に見られるデルタ波と呼ばれる脳波も増加することが研究で報告されています。

マッサージが睡眠前に与える効果を少し理解できたかと思います。

マッサージは様々な種類が存在します。指圧やスポーツマッサージなどセラピストが必要になるものがほとんどだと思います。

そのため、

マッサージ=「誰かにやってもらうもの」だと思う方も多いかと思います。

ですが、

ツボ押しやフォームローラーなど自身でできるマッサージも数多く存在します。

これらは、ポイントさえ知ることができると簡単に自分でできるものです。

本日は、2つのマッサージをご紹介いたします。

■1 ツボ押し「神門」

ツボ押しは施術者がいなくてもできるマッサージの一つです。ある研究において睡眠に問題の抱えた患者さんにツボ押しを2週間以上実施したところ60%が改善したとの報告があります。別の研究では、このツボを押す期間が長くなるにつれ尿に含まれるメラトニン(睡眠を促すホルモン)の代謝物が増えることも研究で報告されています。

今回は、睡眠の質を改善するツボである神門をご紹介します。

神門とは、手首の付け根の内側にあるツボです。

就寝前に神門を心地良い程度にほぐしてみてください。

■2お腹ほぐし

夜ベッドに入る直前や入ってからマッサージすることは交感神経の活動を鎮めるために最適です。

お腹の胃のあたりは腹壁と呼ばれ、そこには迷走神経が存在します。

迷走神経は、臓器と脳を直接繋ぎ脳へ情報を運ぶ役割もあります。迷走神経は自律神経ともつながるためお腹をほぐすことで副交感神経のスイッチを入れる効果があります。

時間的には、5〜10分程度でお腹の硬さを取るようにほぐしてみてください。

皆さんも

毎晩就寝前のルーティンとして数分マッサージを試してみてください。

*当院では、インナーバランススキャナーによる自律神経計測も実施可能です。

また、理学療法士による自律神経調整やエクササイズ方法もお伝えしています。

ぜひ、睡眠など自律神経症状にお困りの方は当院にお問い合わせください。

次回は、仮眠について、眠気の対処方法をお伝えします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

<参考文献>

・熟睡の習慣/西野清治

・高齢者の睡眠を守る/井上雄一

・SLEEP/ショーン・スティーブンソン

CONTACT

-

お電話での

お問い合わせ011-816-3200受付時間 月曜〜金曜 診療時間内

- メールでのお問い合わせ